期刊信息

主管单位:辽宁出版集团有限公司

主办单位:辽宁北方期刊出版集团有限公司

出版周期:旬刊

编辑出版:万象杂志社

国内刊号:CN:21-1385/G0

国际刊号:ISSN:1008-3766

邮发代号:8-114

开本:16开

语种:中文

投稿邮箱: bianji7@126.com

主办单位:辽宁北方期刊出版集团有限公司

出版周期:旬刊

编辑出版:万象杂志社

国内刊号:CN:21-1385/G0

国际刊号:ISSN:1008-3766

邮发代号:8-114

开本:16开

语种:中文

投稿邮箱: bianji7@126.com

联系我们

地址 : 上海浦东新区康桥路957弄D做2020室《万象》杂志社

投稿邮箱 : bianji7@126.com

需求迫切,疫苗研发盼多点开花

阅读数:422 发布时间:2020/08/29

日前,中国疾控中心主任、中国科学院院士高福在一次国际学术研讨会上自曝已接种实验型新冠病毒疫苗,引起人们对疫苗研发进展的格外关注;同时,全球在疫情压力下对疫苗的需求也越来越迫切。

疫苗的研发能否跟上迫切需求?近日,《中国科学报》采访了中国科学院疫苗研发人员。

疫苗研发多多益善

自疫情暴发以来,国内外已有多个团队启动了疫苗研制的攻关,特别是我国支持的5种路线的疫苗研发都陆续取得良好进展,这些“在路上”的疫苗相互托底、相互保障,能够最大程度保障疫苗的研发取得成功。

“许多人问高福院士接种的是哪种、哪家的疫苗,大家有这种问题,说明我们在疫苗研发上的进展不少,所以才有诸多选择。”中科院北京生命科学研究院/微生物研究所研究员戴连攀对《中国科学报》说,目前疫苗启动研发的、开展验证的、进入临床的数量呈现出“金字塔”形状,这是非常有利的局面。

据统计,全球范围内大约有250 种新冠疫苗正在开发中,包括mRNA疫苗、复制型或非复制型病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、灭活病毒疫苗等类型,至少有17个新冠疫苗正在进行临床试验评估。

“目前疫情全球蔓延的势头不减,疫苗研发成功后,缺口将是巨大的。一个公司、一种疫苗不可能满足这样巨大的需求,须多家企业参与生产,提供多种有效疫苗。”戴连攀对《中国科学报》说,目前各个团队研发进度不同,但整体上已形成了“研发—验证—获批临床”的金字塔,这有利于优秀的疫苗最终脱颖而出。

就传染病的防控而言,一般人群中至少有2/3的人接种疫苗后才会形成免疫屏障。以全球人口数量为76亿计,全世界对疫苗的需求数量将是一个天文数字。

戴连攀还告诉记者,为了尽量降低临床试验的风险,目前在研制中的疫苗的适用目标人群普遍在18~65岁区间内;针对青少年和老人使用的疫苗和新型疫苗的工作也在推进中。

有自主知识产权的抗原设计

戴连攀向《中国科学报》介绍说,中科院微生物研究所、北京生命科学研究院目前也在推进两款新型冠状病毒疫苗的研发,进展顺利。

其中一款为高福、严景华团队联合疫苗生产企业研发的新冠重组蛋白疫苗,已于6月19日获国家药品监督管理局批准进入临床实验;另外一款为重组黑猩猩腺病毒载体新冠疫苗,最近也已与另一家疫苗生产企业签署共同研发合作协议,目前正处于临床前准备阶段。

戴连攀先后参与了上述两款疫苗的设计和研发,目前相关工作均在有序开展中。

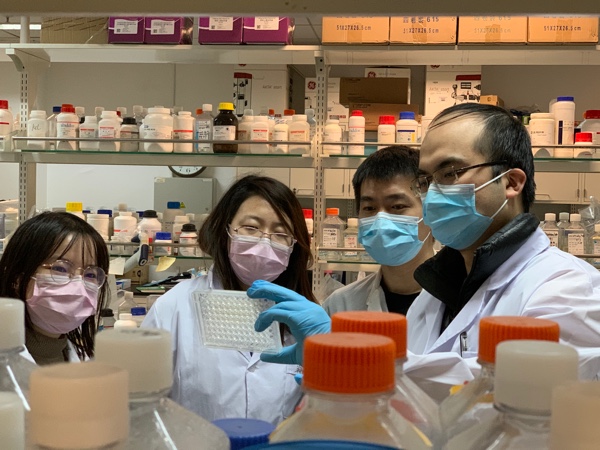

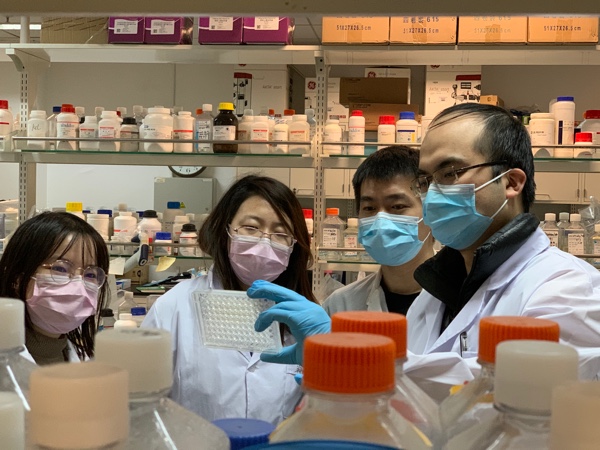

2020年春节期间,戴连攀研究员带领研究生开展新冠疫苗开发攻关。 中科院微生物所供图

戴连攀告诉《中国科学报》,新冠重组蛋白疫苗的抗原系基于结构设计的刺突(S)蛋白受体结构域(RBD)二聚体抗原,是把病毒最重要的抗原部分拿出来表达,因所表达出的抗原是蛋白质成分,其在使用、工艺生产的过程中更安全;同时,该二聚体抗原具有独特的结构,不携带任何形式的外源标签,具有自主知识产权。

而基于黑猩猩腺病毒载体的新冠疫苗,在抗原的选择上也摒弃了新冠病毒完整的S蛋白,同样选择使用基于自主知识产权设计的抗原亚单位作为疫苗靶点。戴连攀介绍说,选用黑猩猩腺病毒作为疫苗载体,是因为在人群中针对该载体的预存免疫很低,具有较好的免疫效果。此外,做出这个选择也是基于此前的经验——2018年初,高福团队与相关单位合作基于黑猩猩腺病毒载体曾在寨卡病毒疫苗的研发中取得成功。

另外,记者注意到,7月20日,国际医学期刊《柳叶刀》发表了牛津大学和阿斯利康开发的腺病毒载体疫苗《1/2 期单盲随机对照试验的初步报告》——该疫苗也是基于黑猩猩腺病毒载体。结果表明,在所有评估的受试者中,重组腺病毒疫苗均耐受,并产生了针对新冠病毒的强大免疫应答。

戴连攀告诉《中国科学报》,团队与疫苗生产企业合作研发的载体疫苗与牛津大学—阿斯利康这款疫苗属于同一技术路线,牛津大学这一阶段性成果也给了我们极大鼓舞。

目前,戴连攀等人研发的载体疫苗正在进行动物有效性评价。他向记者披露,在该载体疫苗的制备中,除了针剂,还开发了其他剂型。

两因素让疫苗研发速度史无前例

一款疫苗的研发,除设计环节和概念验证之外,备选疫苗还要通过一系列的小动物、大动物(灵长类)实验验证,然后通过复杂的临床前准备,再进入临床进行三期人体实验,对有效性和安全性进行充分验证;如果一切顺利的话,还要完善疫苗规模生产前的工艺和规范,最后才是疫苗的生产和应用。上述环节任何一个环节出了差错,都会延宕疫苗研发的进度。因此,一般而言,疫苗的研发常常需要数年甚至十数年的才能取得最后的成功。

从这个意义是来讲,在此次新冠疫情中,国内外新冠疫苗研发的速度史无前例。

戴连攀对《中国科学报》表示,这一方面得益于各团队此前打下的科研基础,另一方面得益于科研人员心怀使命、分秒必争的努力。

以中科院微生物研究所和中科院北京生命科学研究院为例,据了解,他们早在数年前就开始布局对包括中东呼吸综合征病毒(MERS)在内的冠状病毒的研究探索,并搭建了系列软硬件平台。这其中既有对冠状病毒感染人体的结构生物学机制的探析,也有对相应疫苗研发的布局。特别是基于RBD二聚体抗原的设计策略在MERS疫苗中取得的成功,研究团队进一步拓展了其在其他β冠状病毒疫苗研发中的应用,形成了一套行之有效的疫苗研发通用策略。

可以说,正是基础研究的长期积累和对成果不断转化的尝试,为此次新冠病毒疫苗的快速开发奠定了坚实基础。

而与此同时,在这场与疫情赛跑中,科研人员在巨大压力之下“誓要成功”的信念与坚持,也是疫苗研发能够获得如此速度的关键。

记者了解到,戴连攀因疫情发生突然,过年刚回家就折返回单位。返京时,在空旷的首都国际机场逆行,他感到“责任和压力一下子都来了”。而攻关核心团队的博士后和研究生徐坤、郑天依、韩雨璇等人也在春节期间第一时间赶回实验室,投入到这场战斗之中。没有周末、不分昼夜,他们的工作进度以小时计、以分钟计,每个人都在超负荷运转。

为了加快实验,他们还经常同时开展几套实验方案——一个实验做完了,结果可能是A也可能是B,他们就准备AB两个方案往前推进。这样子工作量会增加,但是速度会加快。

戴连攀强调,一个疫苗研发成功需要经过严格临床前与临床试验的验证。尽管目前在研的这两款疫苗都展现了潜力,但是要最终成功获批上市仍然任重道远,团队将继续全力以赴推进。

2020年春节期间,戴连攀研究员带领研究生开展新冠疫苗开发攻关。 中科院微生物所供图

戴连攀告诉《中国科学报》,新冠重组蛋白疫苗的抗原系基于结构设计的刺突(S)蛋白受体结构域(RBD)二聚体抗原,是把病毒最重要的抗原部分拿出来表达,因所表达出的抗原是蛋白质成分,其在使用、工艺生产的过程中更安全;同时,该二聚体抗原具有独特的结构,不携带任何形式的外源标签,具有自主知识产权。

而基于黑猩猩腺病毒载体的新冠疫苗,在抗原的选择上也摒弃了新冠病毒完整的S蛋白,同样选择使用基于自主知识产权设计的抗原亚单位作为疫苗靶点。戴连攀介绍说,选用黑猩猩腺病毒作为疫苗载体,是因为在人群中针对该载体的预存免疫很低,具有较好的免疫效果。此外,做出这个选择也是基于此前的经验——2018年初,高福团队与相关单位合作基于黑猩猩腺病毒载体曾在寨卡病毒疫苗的研发中取得成功。

另外,记者注意到,7月20日,国际医学期刊《柳叶刀》发表了牛津大学和阿斯利康开发的腺病毒载体疫苗《1/2 期单盲随机对照试验的初步报告》——该疫苗也是基于黑猩猩腺病毒载体。结果表明,在所有评估的受试者中,重组腺病毒疫苗均耐受,并产生了针对新冠病毒的强大免疫应答。

戴连攀告诉《中国科学报》,团队与疫苗生产企业合作研发的载体疫苗与牛津大学—阿斯利康这款疫苗属于同一技术路线,牛津大学这一阶段性成果也给了我们极大鼓舞。

目前,戴连攀等人研发的载体疫苗正在进行动物有效性评价。他向记者披露,在该载体疫苗的制备中,除了针剂,还开发了其他剂型。

两因素让疫苗研发速度史无前例

一款疫苗的研发,除设计环节和概念验证之外,备选疫苗还要通过一系列的小动物、大动物(灵长类)实验验证,然后通过复杂的临床前准备,再进入临床进行三期人体实验,对有效性和安全性进行充分验证;如果一切顺利的话,还要完善疫苗规模生产前的工艺和规范,最后才是疫苗的生产和应用。上述环节任何一个环节出了差错,都会延宕疫苗研发的进度。因此,一般而言,疫苗的研发常常需要数年甚至十数年的才能取得最后的成功。

从这个意义是来讲,在此次新冠疫情中,国内外新冠疫苗研发的速度史无前例。

戴连攀对《中国科学报》表示,这一方面得益于各团队此前打下的科研基础,另一方面得益于科研人员心怀使命、分秒必争的努力。

以中科院微生物研究所和中科院北京生命科学研究院为例,据了解,他们早在数年前就开始布局对包括中东呼吸综合征病毒(MERS)在内的冠状病毒的研究探索,并搭建了系列软硬件平台。这其中既有对冠状病毒感染人体的结构生物学机制的探析,也有对相应疫苗研发的布局。特别是基于RBD二聚体抗原的设计策略在MERS疫苗中取得的成功,研究团队进一步拓展了其在其他β冠状病毒疫苗研发中的应用,形成了一套行之有效的疫苗研发通用策略。

可以说,正是基础研究的长期积累和对成果不断转化的尝试,为此次新冠病毒疫苗的快速开发奠定了坚实基础。

而与此同时,在这场与疫情赛跑中,科研人员在巨大压力之下“誓要成功”的信念与坚持,也是疫苗研发能够获得如此速度的关键。

记者了解到,戴连攀因疫情发生突然,过年刚回家就折返回单位。返京时,在空旷的首都国际机场逆行,他感到“责任和压力一下子都来了”。而攻关核心团队的博士后和研究生徐坤、郑天依、韩雨璇等人也在春节期间第一时间赶回实验室,投入到这场战斗之中。没有周末、不分昼夜,他们的工作进度以小时计、以分钟计,每个人都在超负荷运转。

为了加快实验,他们还经常同时开展几套实验方案——一个实验做完了,结果可能是A也可能是B,他们就准备AB两个方案往前推进。这样子工作量会增加,但是速度会加快。

戴连攀强调,一个疫苗研发成功需要经过严格临床前与临床试验的验证。尽管目前在研的这两款疫苗都展现了潜力,但是要最终成功获批上市仍然任重道远,团队将继续全力以赴推进。

2020年春节期间,戴连攀研究员带领研究生开展新冠疫苗开发攻关。 中科院微生物所供图

戴连攀告诉《中国科学报》,新冠重组蛋白疫苗的抗原系基于结构设计的刺突(S)蛋白受体结构域(RBD)二聚体抗原,是把病毒最重要的抗原部分拿出来表达,因所表达出的抗原是蛋白质成分,其在使用、工艺生产的过程中更安全;同时,该二聚体抗原具有独特的结构,不携带任何形式的外源标签,具有自主知识产权。

而基于黑猩猩腺病毒载体的新冠疫苗,在抗原的选择上也摒弃了新冠病毒完整的S蛋白,同样选择使用基于自主知识产权设计的抗原亚单位作为疫苗靶点。戴连攀介绍说,选用黑猩猩腺病毒作为疫苗载体,是因为在人群中针对该载体的预存免疫很低,具有较好的免疫效果。此外,做出这个选择也是基于此前的经验——2018年初,高福团队与相关单位合作基于黑猩猩腺病毒载体曾在寨卡病毒疫苗的研发中取得成功。

另外,记者注意到,7月20日,国际医学期刊《柳叶刀》发表了牛津大学和阿斯利康开发的腺病毒载体疫苗《1/2 期单盲随机对照试验的初步报告》——该疫苗也是基于黑猩猩腺病毒载体。结果表明,在所有评估的受试者中,重组腺病毒疫苗均耐受,并产生了针对新冠病毒的强大免疫应答。

戴连攀告诉《中国科学报》,团队与疫苗生产企业合作研发的载体疫苗与牛津大学—阿斯利康这款疫苗属于同一技术路线,牛津大学这一阶段性成果也给了我们极大鼓舞。

目前,戴连攀等人研发的载体疫苗正在进行动物有效性评价。他向记者披露,在该载体疫苗的制备中,除了针剂,还开发了其他剂型。

两因素让疫苗研发速度史无前例

一款疫苗的研发,除设计环节和概念验证之外,备选疫苗还要通过一系列的小动物、大动物(灵长类)实验验证,然后通过复杂的临床前准备,再进入临床进行三期人体实验,对有效性和安全性进行充分验证;如果一切顺利的话,还要完善疫苗规模生产前的工艺和规范,最后才是疫苗的生产和应用。上述环节任何一个环节出了差错,都会延宕疫苗研发的进度。因此,一般而言,疫苗的研发常常需要数年甚至十数年的才能取得最后的成功。

从这个意义是来讲,在此次新冠疫情中,国内外新冠疫苗研发的速度史无前例。

戴连攀对《中国科学报》表示,这一方面得益于各团队此前打下的科研基础,另一方面得益于科研人员心怀使命、分秒必争的努力。

以中科院微生物研究所和中科院北京生命科学研究院为例,据了解,他们早在数年前就开始布局对包括中东呼吸综合征病毒(MERS)在内的冠状病毒的研究探索,并搭建了系列软硬件平台。这其中既有对冠状病毒感染人体的结构生物学机制的探析,也有对相应疫苗研发的布局。特别是基于RBD二聚体抗原的设计策略在MERS疫苗中取得的成功,研究团队进一步拓展了其在其他β冠状病毒疫苗研发中的应用,形成了一套行之有效的疫苗研发通用策略。

可以说,正是基础研究的长期积累和对成果不断转化的尝试,为此次新冠病毒疫苗的快速开发奠定了坚实基础。

而与此同时,在这场与疫情赛跑中,科研人员在巨大压力之下“誓要成功”的信念与坚持,也是疫苗研发能够获得如此速度的关键。

记者了解到,戴连攀因疫情发生突然,过年刚回家就折返回单位。返京时,在空旷的首都国际机场逆行,他感到“责任和压力一下子都来了”。而攻关核心团队的博士后和研究生徐坤、郑天依、韩雨璇等人也在春节期间第一时间赶回实验室,投入到这场战斗之中。没有周末、不分昼夜,他们的工作进度以小时计、以分钟计,每个人都在超负荷运转。

为了加快实验,他们还经常同时开展几套实验方案——一个实验做完了,结果可能是A也可能是B,他们就准备AB两个方案往前推进。这样子工作量会增加,但是速度会加快。

戴连攀强调,一个疫苗研发成功需要经过严格临床前与临床试验的验证。尽管目前在研的这两款疫苗都展现了潜力,但是要最终成功获批上市仍然任重道远,团队将继续全力以赴推进。

2020年春节期间,戴连攀研究员带领研究生开展新冠疫苗开发攻关。 中科院微生物所供图

戴连攀告诉《中国科学报》,新冠重组蛋白疫苗的抗原系基于结构设计的刺突(S)蛋白受体结构域(RBD)二聚体抗原,是把病毒最重要的抗原部分拿出来表达,因所表达出的抗原是蛋白质成分,其在使用、工艺生产的过程中更安全;同时,该二聚体抗原具有独特的结构,不携带任何形式的外源标签,具有自主知识产权。

而基于黑猩猩腺病毒载体的新冠疫苗,在抗原的选择上也摒弃了新冠病毒完整的S蛋白,同样选择使用基于自主知识产权设计的抗原亚单位作为疫苗靶点。戴连攀介绍说,选用黑猩猩腺病毒作为疫苗载体,是因为在人群中针对该载体的预存免疫很低,具有较好的免疫效果。此外,做出这个选择也是基于此前的经验——2018年初,高福团队与相关单位合作基于黑猩猩腺病毒载体曾在寨卡病毒疫苗的研发中取得成功。

另外,记者注意到,7月20日,国际医学期刊《柳叶刀》发表了牛津大学和阿斯利康开发的腺病毒载体疫苗《1/2 期单盲随机对照试验的初步报告》——该疫苗也是基于黑猩猩腺病毒载体。结果表明,在所有评估的受试者中,重组腺病毒疫苗均耐受,并产生了针对新冠病毒的强大免疫应答。

戴连攀告诉《中国科学报》,团队与疫苗生产企业合作研发的载体疫苗与牛津大学—阿斯利康这款疫苗属于同一技术路线,牛津大学这一阶段性成果也给了我们极大鼓舞。

目前,戴连攀等人研发的载体疫苗正在进行动物有效性评价。他向记者披露,在该载体疫苗的制备中,除了针剂,还开发了其他剂型。

两因素让疫苗研发速度史无前例

一款疫苗的研发,除设计环节和概念验证之外,备选疫苗还要通过一系列的小动物、大动物(灵长类)实验验证,然后通过复杂的临床前准备,再进入临床进行三期人体实验,对有效性和安全性进行充分验证;如果一切顺利的话,还要完善疫苗规模生产前的工艺和规范,最后才是疫苗的生产和应用。上述环节任何一个环节出了差错,都会延宕疫苗研发的进度。因此,一般而言,疫苗的研发常常需要数年甚至十数年的才能取得最后的成功。

从这个意义是来讲,在此次新冠疫情中,国内外新冠疫苗研发的速度史无前例。

戴连攀对《中国科学报》表示,这一方面得益于各团队此前打下的科研基础,另一方面得益于科研人员心怀使命、分秒必争的努力。

以中科院微生物研究所和中科院北京生命科学研究院为例,据了解,他们早在数年前就开始布局对包括中东呼吸综合征病毒(MERS)在内的冠状病毒的研究探索,并搭建了系列软硬件平台。这其中既有对冠状病毒感染人体的结构生物学机制的探析,也有对相应疫苗研发的布局。特别是基于RBD二聚体抗原的设计策略在MERS疫苗中取得的成功,研究团队进一步拓展了其在其他β冠状病毒疫苗研发中的应用,形成了一套行之有效的疫苗研发通用策略。

可以说,正是基础研究的长期积累和对成果不断转化的尝试,为此次新冠病毒疫苗的快速开发奠定了坚实基础。

而与此同时,在这场与疫情赛跑中,科研人员在巨大压力之下“誓要成功”的信念与坚持,也是疫苗研发能够获得如此速度的关键。

记者了解到,戴连攀因疫情发生突然,过年刚回家就折返回单位。返京时,在空旷的首都国际机场逆行,他感到“责任和压力一下子都来了”。而攻关核心团队的博士后和研究生徐坤、郑天依、韩雨璇等人也在春节期间第一时间赶回实验室,投入到这场战斗之中。没有周末、不分昼夜,他们的工作进度以小时计、以分钟计,每个人都在超负荷运转。

为了加快实验,他们还经常同时开展几套实验方案——一个实验做完了,结果可能是A也可能是B,他们就准备AB两个方案往前推进。这样子工作量会增加,但是速度会加快。

戴连攀强调,一个疫苗研发成功需要经过严格临床前与临床试验的验证。尽管目前在研的这两款疫苗都展现了潜力,但是要最终成功获批上市仍然任重道远,团队将继续全力以赴推进。

编辑整理:万象杂志社编辑部

万象官方网站:http://www.sdnjbjb.com/